中国文学艺术基金会大事记

时间:2015-12-30 作者:

“好歌传唱西部行——少儿频道走进朝霞工程”活动在玉溪开拍

1月22日,由中国文学艺术基金会和中央电视台少儿频道联合主办的“好歌传唱西部行——少儿频道走进朝霞工程”活动拍摄小分队赴云南省玉溪拍摄专题片。

“好歌传唱西部行——少儿频道走进朝霞工程”是由中国文学艺术基金会联合中央电视台少儿频道为宣传“朝霞工程”而举办的公益活动。此次来到著名人民音乐家聂耳的故乡和“花灯之乡”,借“好歌传递”的机会来检验“朝霞工程”实施的效果,让孩子们在“一对一”的传唱交流中共同感受社会主义大家庭的温暖。

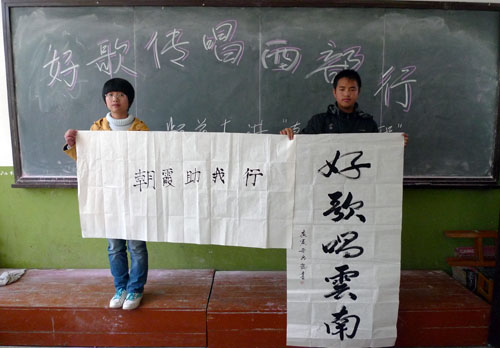

央视少儿频道的主持人哆来咪、小鹿、阳光也来到孩子们的中间,他们不仅为孩子们带来了《2010年全国儿童歌曲大奖赛》50首优秀少儿歌曲,还和小朋友们一起学习手工课,一起唱歌。活动中,三位主持人使出混身解数客串音乐老师,用不同的教学风格,分别教孩子们演唱了《学习歌》、《春晓》、《爸爸妈妈听我说》等优秀少儿歌曲。孩子们特有的音乐天赋让三位“老师”惊叹不已,现场带领各自的“学生”展开了“好歌传唱”擂台赛。活动现场,受过“朝霞工程”培训的2名小书法爱好者方懿、段艾玥书写了“好歌唱云南,朝霞助我行”等作品赠送给“朝霞工程”和少儿频道。活动之余,孩子们围绕在主持人身边纷纷签名合影留念。

好歌传唱行动中,主持人哆来咪激情教唱歌曲《学习歌》。董军 摄

主持人小鹿姐姐指挥排练歌曲《春晓》。董军 摄

教唱过程中,阳光姐姐给小朋友们打气鼓励。董军 摄

主持人阳光姐姐声情并茂教唱歌曲《爸爸妈妈听我说》。 董军 摄

接受“朝霞工程”书法培训的儿童书写“好歌唱云南”。董军 摄

作为小东道主,本地的孩子们也为大家带来了童声合唱《小白鸽之歌》、《山村学校的夜晚》,以及佤族童声三重唱《敲起我的小木鼓》、哈尼族原生态童声合唱《阿期不达叽》和彝族无伴奏童声组合《跳月》等富有云南少数民族特色的少儿节目。

玉溪朝霞合唱团表演佤族童声三重唱《敲起我的小木鼓》。董军 摄

玉溪朝霞合唱团表演哈尼族原生态小合唱《阿旗不达叽》。董军 摄

玉溪朝霞合唱团成员演唱《跳月歌》。 董军 摄

玉溪朝霞合唱团表演彝族无伴奏童声组合《跳月》。董军 摄

当几位主持人问起孩子们对“朝霞工程”的感受时,受“朝霞工程”资助的孩子们纷纷表示,参加“朝霞工程”艺术培训班后,学到了许多艺术知识,丰富了课外生活,增长了见识,开拓了眼界,更加激发了对艺术的热爱,非常感谢“朝霞工程”提供的艺术培训。“朝霞工程”的直接受益者,来自云南艺术学院音乐表演系的大二学生毕晶,从2000年起,连续6年接受“朝霞工程”的资助,学习竹笛、巴乌和葫芦丝等民族乐器,并以优异的成绩考入云南艺术学院音乐表演专业。他非常感慨地说,对于一个贫困家庭的孩子来讲,没有在“朝霞工程”受到的良好艺术培养,就不可能有现在的我,“朝霞工程”不仅带来欢乐,更带来希望。

毕晶笛子独奏《牧民新歌》。董军 摄

朝霞工程受益者——来自云南艺术学院音乐表演系大二的学生毕晶接受采访。董军 摄

朝霞工程老学员向新学员传授技艺。董军 摄

自2000年实施“朝霞工程”以来,中国文联、中国文学艺术基金会在云南省共资助少年儿童294名,其中在玉溪资助了23名。这些来自玉溪市八县一区的孩子们,都是家庭困难、品学兼优、有着较高艺术天赋的优秀学生。参加拍摄的“玉溪市朝霞工程少儿合唱团”全部成员都是小学四年级至初中三年级的在校学生,这些学生都具有较高音乐天赋,并在“朝霞工程”的资助和扶持下,利用课余时间和寒暑假期进行专业的音乐培训和辅导,精心排演的节目多次在全市各种文艺活动和比赛中进行汇报表演,受到社会各界的广泛好评,在全市产生了良好的社会反响。

云南省文联组联部部长张怀燕在介绍云南省 “朝霞工程”情况时表示,自 “朝霞工程”实施以来,省文联就采取多种形式和手段资助扶持少数民族地区品学兼优,在艺术上有天赋而家庭困难的青少年文艺人才。近年还通过联合办班的形式,先后在西双版纳、红河、曲靖、怒江等地区,利用寒暑假举办了书法、美术、音乐等专业的培训,参加培训的人员都经过层层选拔,其中年龄最小的7岁,最大的14岁,都具有良好的艺术基础和潜质。这次《好歌传唱西部行——少儿频道走进朝霞工程》公益活动,不仅为朝霞儿童提供了展示才艺的平台,更要借此机会扩大“朝霞工程”的影响力,让全社会都来关心、关注这一群体。

(责任编辑:文学艺术基金会管理员)

010-64928611

010-64928611